連続市民講座

「知る喜び~ひと・くらし・けんこう~」

山梨大学と読売新聞社甲府支局が共催し、「知る喜び〜ひと・くらし・けんこう〜」と題した全10回の連続市民講座を開催します。連続市民講座では、本学が行う様々な研究を分かりやすく解説しています。2025年度は、中村学長から推薦された講師陣による、水素エネルギー時代を牽引するクリーンエネルギーや燃料電池ナノ材料、山梨の文化・風土・地理的要因から育まれたブドウ・ワイン科学、世界トップレベルの発生工学、先端脳科学など多彩な講義を用意しました。さらに、2025年度は対面開催と併せて、オンデマンド配信も始まります!どなたでも参加でき、聴講は無料です。聴講を希望される方は、4月以降、連続市民講座申し込みフォームから事前の申し込みをしてください。みなさまのご参加をお待ちしております。

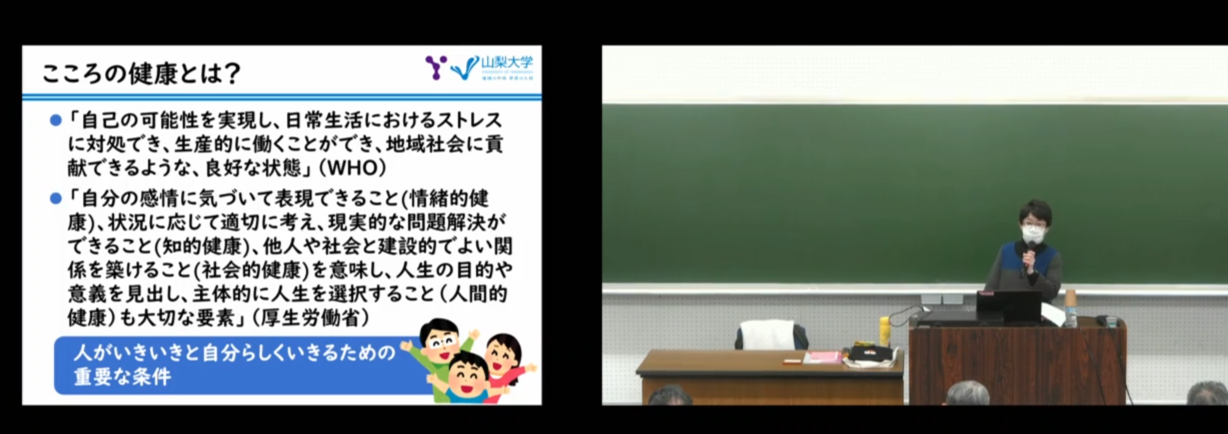

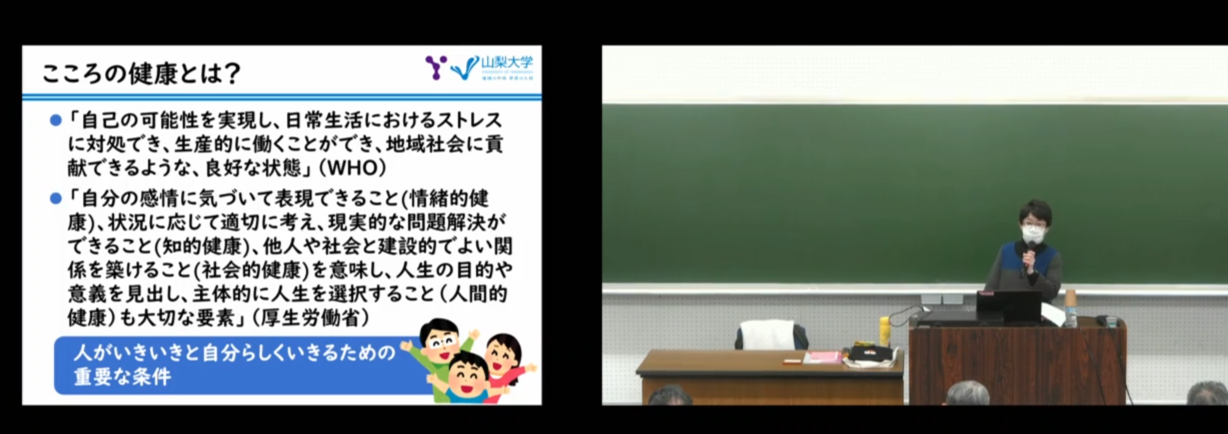

オンデマンド配信イメージ

受講者の皆さまへのお知らせ

・3月の連続市民講座の日程が3月28日(土)に変更されました。

日時・場所

-

| 開催期間 |

2025年4月から2026年3月まで(年間10回、8月・1月を除く) |

| 開催場所 |

山梨大学甲府西キャンパス |

| 開催時間 |

13:30〜15:00まで(13時開場) |

| 開催方法 |

対面及びオンデマンド

※オンデマンドは後日配信、期限内であれば繰り返し試聴可能。 |

| 受講料 |

無料 |

| 備考 |

駐車場台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関の利用にご協力をお願いします。 |

申込方法

対面およびオンデマンド受講ともに事前の申し込みが必要です。

対面受講を希望される場合は、各回ごと、事前に申し込みフォーム(対面)より申し込んでください。

(申込期間は、連続市民講座スケジュールをご確認いただき各回指定期間内にお申し込みください。)

なお、お電話での申し込みも受け付けております。

オンデマンド受講を希望される場合は、1回の申し込みで、試聴可能な講座から最終回まで視聴できます。

(各回とも視聴期間は1カ月程度です。視聴期間内は繰り返し視聴可能です。)

対面およびオンデマンド受講の両方を申し込むこともできます。

※その場合、対面を希望する回については、必ず事前に申し込みフォーム(対面)より申し込んでください。

対面受講を希望される方は、こちらをクリックしてください

※「お申し込みを受け付けました。」の画面が表示されましたらお申し込み完了です。

2月開催 第9回連続市民講座 申し込みフォーム

2月開催 第9回連続市民講座 申し込みフォーム

オンデマンド受講を希望される方は、こちらをクリックしてください

連続市民講座≪オンデマンド配信≫申し込みフォーム

連続市民講座≪オンデマンド配信≫申し込みフォーム

お申し込み・お問い合わせ先:山梨大学 教学支援部 教務企画課 連続市民講座担当

電 話:055-220-8043 (平日8:30~17:00まで)

メール:koukai-kouza@yamanashi.ac.jp

連続市民講座のスケジュール

【注意】対面方式とオンライン方式の併用で行います。

どちらも事前申し込みが必要になります。対面方式の申し込みは申込期限にご注意ください。

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 1 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

4月19日

(土) |

香りで紐解く日本ワイン

~大学研究室からワイングラスまでの軌跡~ |

生命環境学域

教授 |

鈴木 俊二 |

植物の香りは、生存と繁殖のための重要な戦略です。花の香りで花粉を運ぶ虫を誘引し、茎や葉の香りで害虫を忌避することで、動けない植物は化学的コミュニケーションを進化させて、生物との複雑な相互作用を可能にしてきました。

ワイン造りにおいて、ブドウ果実由来の香り「第一アロマ」は、ワインの個性を決定づける重要な要素です。特にブドウ品種ごとの特徴香は、その品種独自の個性を形作り、「良いワインは良いブドウから」という格言を裏付けています。

本講義では、山梨大学ワイン科学研究センターでの研究を通じ、日本ワインの特徴香の秘密に迫ります。分子レベルでブドウの成熟過程を解析し、特徴香の生成メカニズムやテロワール(ブドウの生育環境)の影響を科学的視点で探究します。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 2 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

5月17日

(土) |

AIがひらく新しい学びと暮らし

~その仕組みと活用~ |

工学域

教授 |

塙 雅典 |

私たちの身近な生活や教育の現場にも、AI(人工知能)の技術が次第に取り入れられています。この講義では、AIの仕組みをわかりやすく解説した上で、利用者の指示に従い文書や画像などを作成する「生成AI」を活用した教育の可能性や、日常生活での便利な活用例を交えながら、今後AIがどのように私たちの学びや暮らしを支えていくのかを紹介します。

また、実際にAIツールを操作し、使用感や機能を体感してもらう機会も設けます。AIをどのように利用できるか、その可能性や現状の限界を体験してみましょう。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 3 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

6月21日

(土) |

グリアによる脳の若返り

~新しい脳細胞「グリア」の役割~ |

医学域

教授 |

小泉 修一 |

脳の柔軟性が最も高い時期は、生後間もない「臨界期」と呼ばれる時期です。この時期は神経細胞のネットワークが、接合部の「シナプス」という構造によって頻繁に繋がったり、繋ぎ変えられたりします。これが脳の柔軟性の基盤となっています。大人になってからもシナプス再編は起こりますが、頻度は大きく低下するため、絶対音感等の特殊な機能は臨界期だからこそ獲得出来る機能であると考えられています。

最近、脳の柔軟性を支える細胞として「グリア細胞」が見出されました。グリア細胞が、シナプス再編により脳の柔軟性をコントロールしているのです。グリア細胞を操作したり、移植したりすることで、脳を変える、若返らせることができるのでしょうか?グリア細胞に関する最近の話題に触れながら、脳が若返る仕組みを紹介します。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 4 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

7月26日

(土) |

わたしらしい生/死をめぐる倫理

~自己の物語的解釈を手掛かりとして~ |

医学域

講師 |

秋葉 峻介 |

現代社会において、「わたしらしく生きること/死ぬこと」は、自身の価値観や経験をもとに、自分で考えて/決めてこそ達成されるといわれることが少なくありません。医療やケアの現場では、いくつかの選択肢から最善の治療法やケアの内容を選ぶにあたって、どれが「わたしらしい(その患者さんらしい)生き方」に適しているのかという判断が必要・重要だということになります。すると、「らしさ」をめぐる問題とは、医学・生理学的な評価のみでは解決できないものだと見通すことができるでしょう。

「わたしらしさ」とは何か、人生観や死生観に基づくわたしの「物語」はいかに構成されるのか、生き方/死に方は自分ひとりで決められるか。本講義では、それらをどのように医療者と患者が共有・理解し合えるかなどについて考えたいと思います。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 5 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

9月20日

(土) |

リニア山梨県駅(仮称)の活用

~アクセス交通とまちづくりの視点から~ |

工学域

教授 |

武藤 慎一 |

2035年以降にリニア中央新幹線の東京(品川)-愛知(名古屋)間が整備され、山梨にも甲府市大津町にリニア山梨県駅(仮称)が設置される予定です。リニア中央新幹線の開通により、山梨県駅は品川駅と約25分、名古屋駅とは約40分で結ばれます。その結果、山梨に多くの方が訪れ、また山梨と他地域との産業交流が進むことにより、多大な経済効果が生じると期待されています。

しかし、その効果を最大限発現させるためには、リニア山梨県駅と県内主要地域とのアクセス交通整備や、駅周辺に加え、県内主要地域のまちづくりを着実に進めていく必要があります。

本講義では、リニア山梨県駅やその周辺、県内主要地域に必要な施設や各地域をつなぐアクセス交通、さらにそれらの一体的整備に必要な交通まちづくりを説明します。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

| 6 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

10月11日

(土) |

遺伝子とゲノム

~私達はどこまで遺伝子で決まるのか~ |

生命環境学域

教授 |

幸田 尚 |

私たち自身も含めて、様々な生き物の子供が親に似ることは経験上当たり前と感じられ、生物の性質は親から受け継いだ遺伝子が決めていると言われると、つい納得してしまいます。一方、全てが遺伝子で決まっているとすると、努力は報われないことになってしまい、「そんなことはないはずだ」という気持ちにもなります。

分子生物学の分野では、DNAの配列に基づく遺伝子を調べることで私たちの体がどのように作られるのか、その仕組みが解明されてきました。しかし近年、DNAの配列だけでは決まらない遺伝子発現の精巧なプログラムがあることもわかってきました。そのような機構を研究する分野を「エピジェネティクス」と言います。

本講義では、私たちは生まれつきどこまで遺伝子で決まっているのかを、エピジェネティクスの視点から紹介します。 |

| № |

申込期間 |

終了しました |

7

|

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

11月15日

(土) |

いま学校で何が起きているのか

~過去最多となった不登校といじめ~

|

教育学域

准教授 |

田中 健史朗 |

令和5年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果が報告され、不登校児童生徒数およびいじめの認知件数が過去最多となりました。いま学校で何が起きているのか、心理学研究のエビデンス(科学的根拠)を紹介しながら、子どもや学校の変化について説明します。授業時間数、授業内で扱う内容も大幅に増え、そのことで苦しむ子どもたちが増えています。

不登校支援やいじめ対応については、学校関係者だけでなく、地域の方も含めて共通理解をもって子どもたちを支える必要があります。どのように理解することが効果的な支援になるのか、社会がどのような課題を抱えているのかについて説明します。学校で起きていることを自分事として考え、学校を支えるサポーターとなってもらうことをねらいとします。 |

| |

|

終了しました |

8

|

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

12月20日

(土) |

脱炭素社会に向けた水素の最前線

~山梨の産学官連携における挑戦~ |

工学域

特任助教 |

稲垣 有弥 |

温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」の実現に向けた取り組みが世界的に加速する中、日本も2050年までの達成を宣言しています。水素は利用時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーであり、カーボンニュートラルを達成するためには不可欠と考えられています。

本学では、燃料電池研究を50年以上前から着手しており、水素に間する水電解や燃料電池の研究について世界をリードする成果を上げてきています。また、水素を社会へ普及させる観点から民間企業や山梨県、甲府市なども含めた産学官連携による取り組みを併せて行っています。

本講義では、なぜ、山梨が水素の取り組みを先進的に行っているのか、水素の特徴や意義についての知見も交えながら、実際の取り組み内容を紹介します。 |

| № |

申込期間 |

~2月10日まで |

| 9 |

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

2026年

2月14日(土) |

国語教科書に見る日本社会の変化

~宮沢賢治の伝記教材が語るよき日本人~

開催場所:M-12教室(M号館1階) |

教育学域

教授 |

茅野 政徳 |

「国語」という教科が誕生したのが1900年。本年度で125年を迎えます。成立直後は、国が編纂した教科書「国定教科書」が使用されていました。今のように様々な教科書会社が編集し、国の検定を受ける「検定教科書」になったのは戦後のこと。国定から検定へと教科書の発行者が変わっても、国語教科書はその時代を映す鏡であり続けました。いや、今もあり続けています。

本講義では、小学校国語教科書をもとに、教科書が映し出す日本社会の風潮や社会意識の変化を概観します。特に、宮沢賢治の伝記教材を取り上げ、時代ごとにどのような規範的な人物像を描き出してきたのかをご紹介します。

誰もが手に取ったことのある国語教科書がたどってきた道のりを一緒に歩んでみませんか。 |

| № |

申込期間 |

後日掲載します。 |

10

|

開催日 |

講義題目 |

職名 |

講師名 |

2026年

3月14日(土)

3月28日(土) |

脳の最新治療と脳卒中予防

~健康長寿を手に入れるには~

開催場所:未定 |

医学域

准教授 |

吉岡 秀幸 |

私の所属する脳神経外科では、脳疾患の治療を通じて、患者さんの健康を守っています。私たちが取り組んでいる最新の診断法や、MRI(磁気共鳴画像装置)、血管撮影装置を備えた手術室で行う最新の手術法や脳血管内治療などについて分かりやすく紹介します。

また、近年、健康長寿社会の実現に向けて多くの取り組みが行われています。脳卒中は日本人の死因の上位を占め、介護が必要な状態になる主因でもあります。健康寿命を延ばすためには、脳卒中対策に重点的に取り組むことが必要です。脳卒中の発症には、高血圧、糖尿病、高脂血症、運動不足、メタボリックシンドロームなどの成人病や、喫煙、飲酒過多などの嗜好が影響します。これらの危険因子を適切に管理することが重要です。

本講義を契機に脳卒中を予防して、健康長寿を実現しましょう。 |

各種公開講座

・2025年度 市民開放授業

・公開講座

・リカレント教育講座